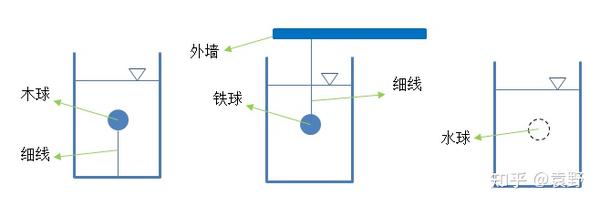

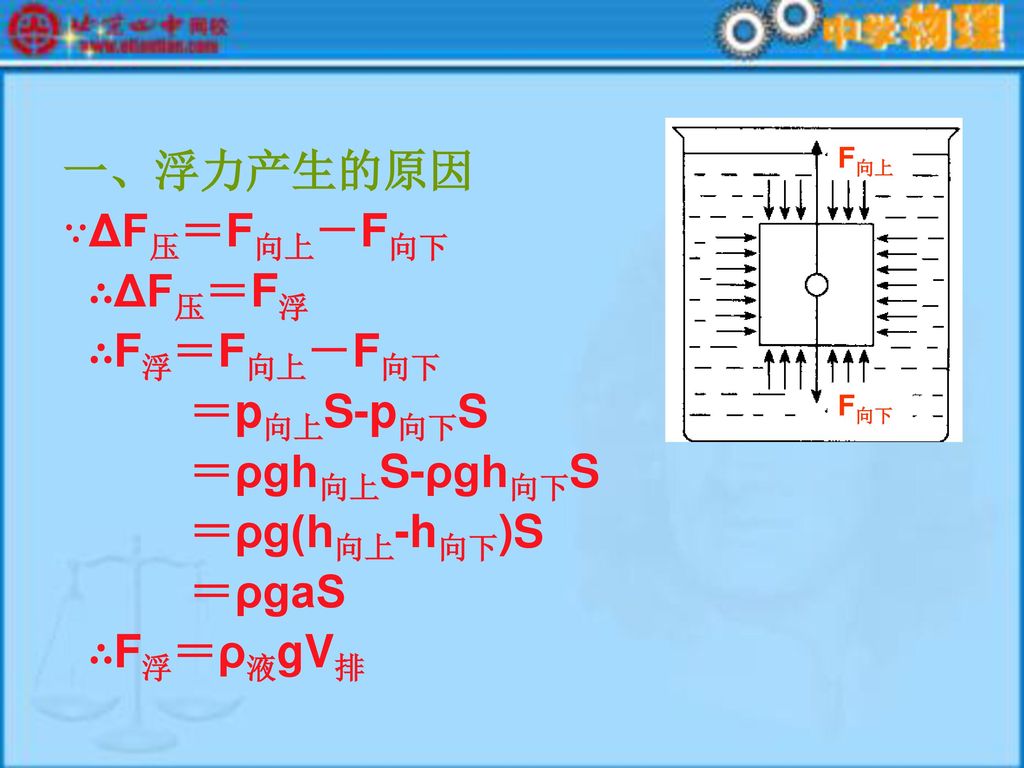

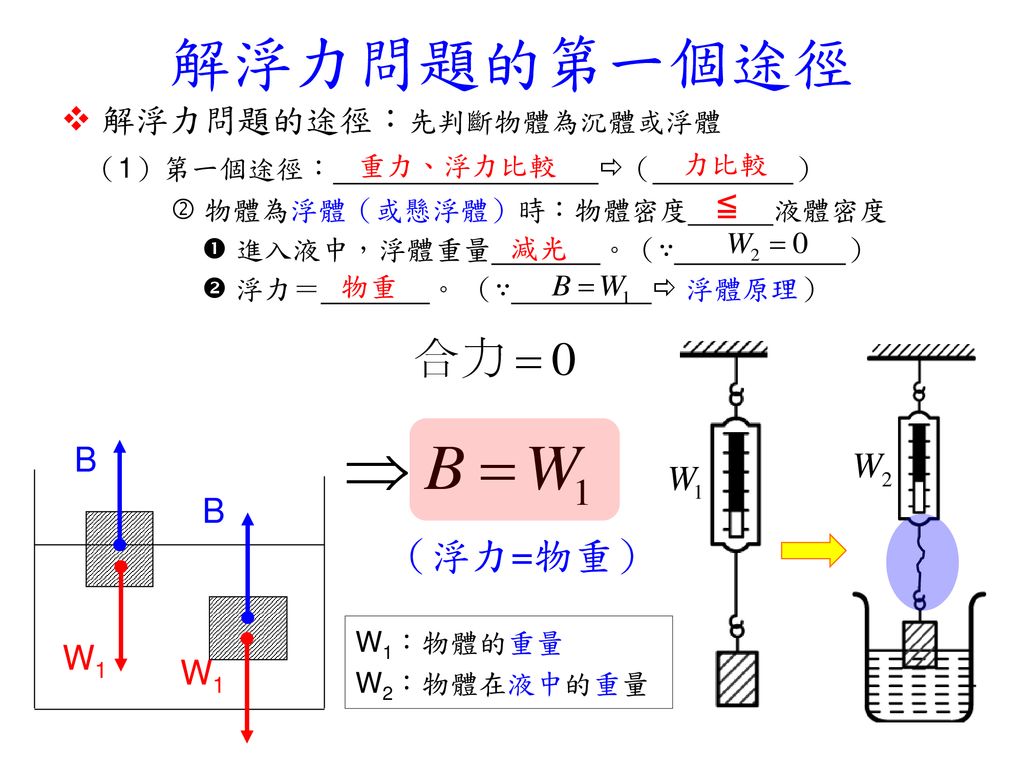

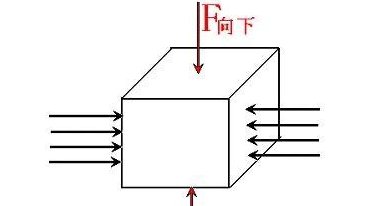

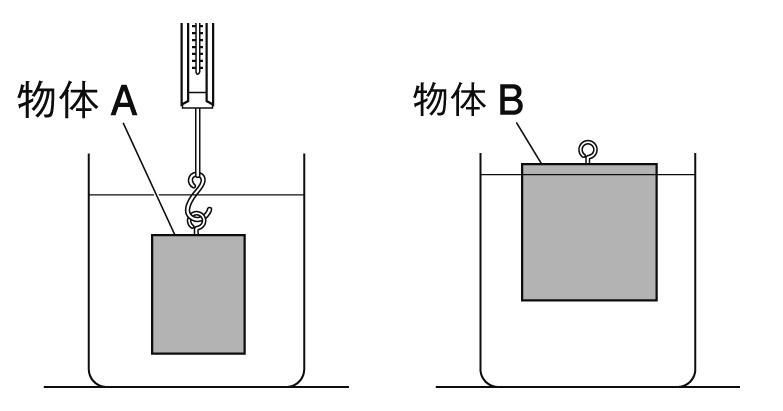

浮力は物体が排除した流体体積の重心(浮力の中心)に働く. 〔例題〕比重計の重量は22mN であり,上端のステムは直径28mm であ る.比重計を比重085 のアルコールと比重080 の油に浮かべた 次に,調査Ⅰの「浮力」に関する問題の結果をも 水圧の差によって生じることの3点である。次に, 高等学校では,物理基礎の中で,流体中の物体に働 く「浮力」が扱われている。このとき,アルキメデ スの原理や「浮力」の一般式(F= Vg:浮力F,流 浮力(ふりょく)のよく出る問題 (中学理科) 104 shun_ei 18年8月8日 0909 フォローしました 浮力とは何か、浮力が生まれる理由、アルキメデスの原理について、理解しておかないといけないポイントは次の4つです。 1、浮力=空気中での重さ水中での重さ 2、浮力が生まれるわけ=上の面にはたらく水圧と下の面にはたらく水圧の差 3、水中にある体積100

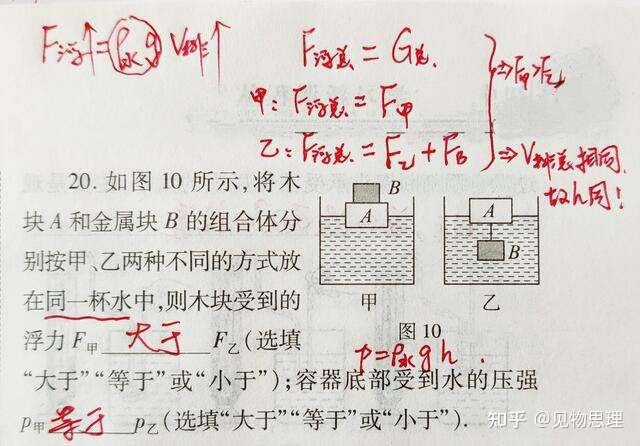

一个关于浮力的网红物理实验的解释 知乎

浮力 問題 中学受験

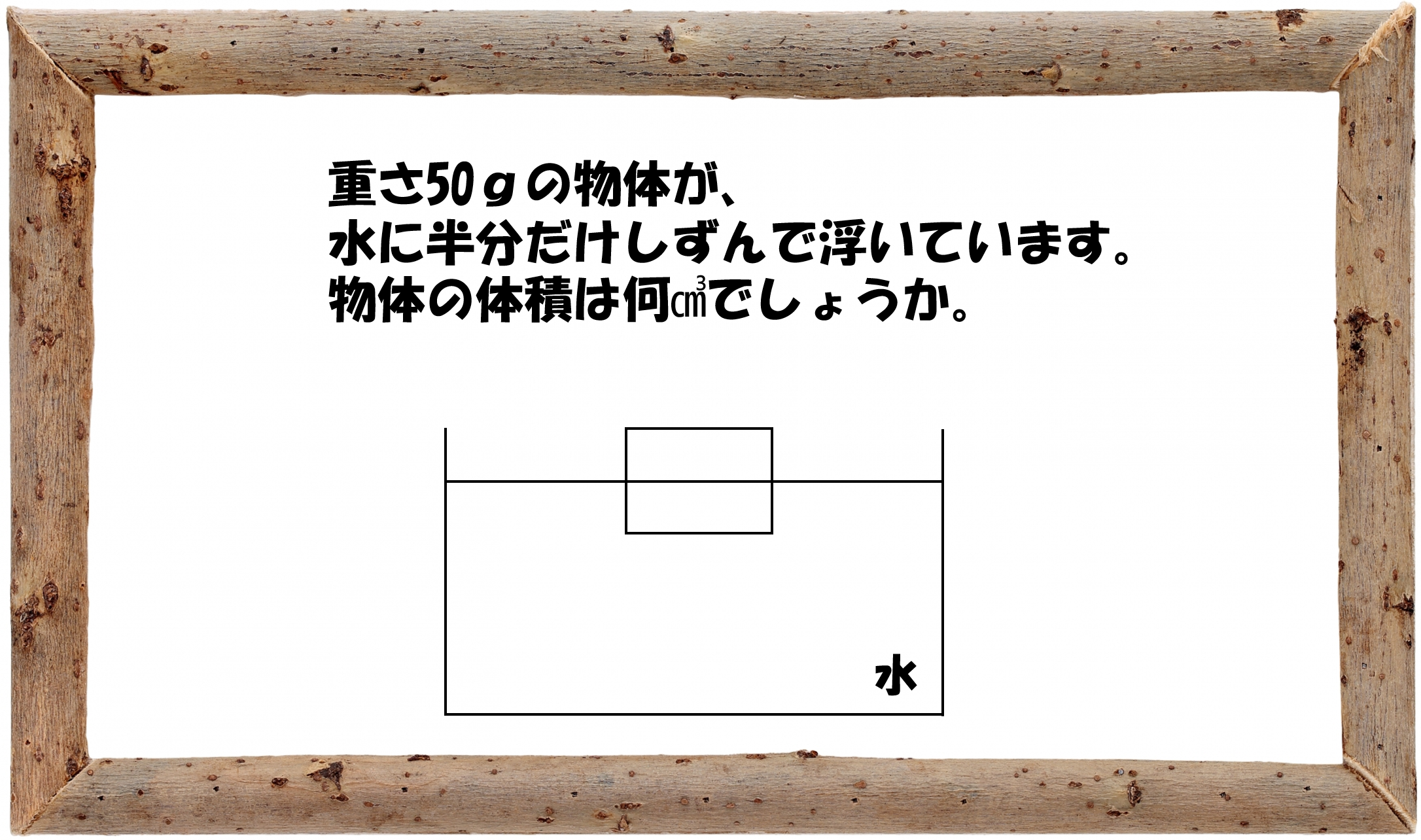

浮力 問題 中学受験-答500cm 3 浮力は、空気中のばねばかりの目盛りと水中に入れた時の目盛りの差から出すことができる。 物体が完全に水中にあるときは「物体の下面にかかる上向きの力」と「物体の上面にかかる下向きの力」の差が浮力になるので 浮力は水深に関係なく一定 になる。この問題も、問3や問4と同じように,「全体の重さ」について考えます。 全体の重さは,ビーカーと水と物体とで 350 gでしたね。 ばねはかりがないので,350gの重さを,すべて台はかりが受け持つこ

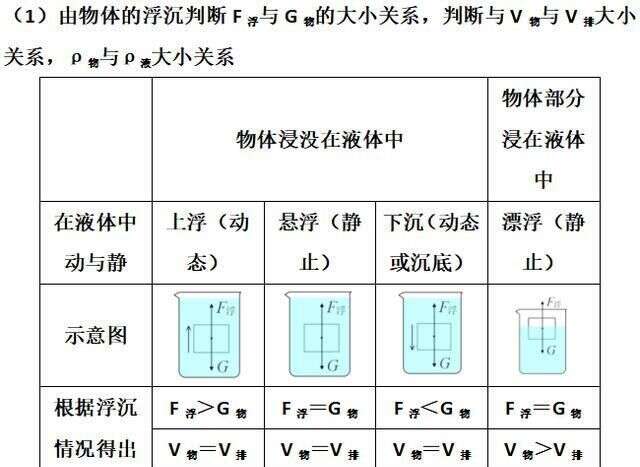

浮力的计算条件 浮力 沉浮条件问题 三人行教育网 Www 3rxing Org

浮力の基本|浮力のポイントは密度! 考え方から公式まで 湯船やプールに浸かると体が軽くなりますし,水に木片を入れると木片が水に浮きます. また,ヘリコプターはプロペラを回すことで宙に浮きます. このように, 流体 (液体や気体)が物体を 水圧と浮力、大気圧に関する問題です。計算や実験の問題がよく出題されますので、練習問題でしっかり理解するようにしましょう。基本事項水圧水圧 →水の重さによって生じる圧力 水圧はあらゆる方向からはたらく 水圧は物体の表面に垂直にはたらく 水圧は水面からの深さに比例する(深 桜蔭中学校16年度理科入試問題Ⅱ浮力 問5解説解答 問5 この実験の結果からわかることを、つぎのア~オからすべて選び、記号で答えなさい。 ア 卵は、食塩水と砂糖の濃さが同じときに

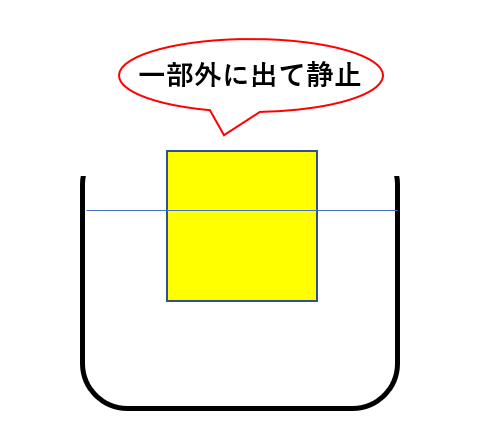

浮力の問題と求め方 では最後に「氷山の一角」という慣用句を例にとり、問題を解きつつ、浮力についての理解を深めていきたいと思います。 例題 海水の密度は $c_s = 1025$ kg/m$^3$ であり、氷になると密度は $c_i = 9$ kg/m$^3$ となる。問2 浮力の大きさは,おもりBにはたらく重力の大きさ(036N)とニュートンはかりの値の差になっている。 問3 アは036N,イは(045+006)N,ウ浮力の攻略のポイント 浮力の問題は、段階をおって理解しましょう。 第1段階は、水そうの中に物体を浮かせる場合です。ここで浮力の原理をおさえます。 第2段階は、水そうの中の物体をばねばかりで支

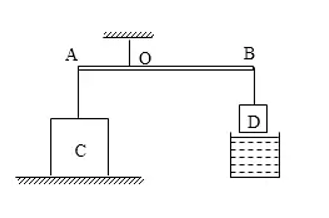

ぜひ、前回の浮力の記事を先にお読みください。 なぜいっぺんに扱わないか? 力のかかっている物体が異なる からです。 典型的な問題から始めてみましょう。 問1 100gのビーカーに0gの水を入れ、台はかりにのせました。問題出題の趣旨 •熱気球が浮く原理を理解しているか? –パイロットハンドブック 第1章 熱気球の飛行原理 –11 浮力 をもとに問題を作成しています このとき,\ 立式に必要な物理量が問題で与えられていない場合,\ 自分で設定してでも立式する 円柱が受ける力は重力と接触力(浮力)の2つだけである しかし,\ 重力も浮力も問題の文字だけでは表せないので,\ x,\ S,\ gを自分で設定する

中考物理最让人头疼一问题 没有之一 浮力全概括

浮力的问题主讲教师 阮红 Ppt Download

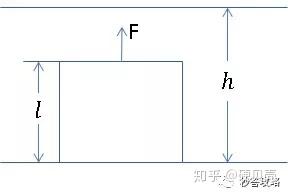

問題 次の各問いに答えよ。 (1) ばねA に質量45g のおもりをつるすと,ばねののび は何cm になると考えられるか。 (2) 次の文は,力の大きさとばねののびとの関係につい てまとめたものである。文中の①,②の( )内から それぞれ適語を選べ。浮力の公式と覚え方 体積V m 3 、高さl m 、上面と下面の面積をS m 2 、上面にかかる圧力をp1 Pa 、下面にかかる圧力をp2 Pa 、上面の深さをh1 m 、下面の深さをh2 m 、大気圧をp0 Pa 、水の密度をp kg/m 3 とします。 流体による圧力はその流体の密度を用いてと表されるので、上面と うける浮力は合計で125+12=137㎝3ですから、137g分になります。 ということは、このうきの重さは137-100=37gになります。 (答え)37g 問3 (1) ますが浮くためには100gの浮力を受けなければいけないので、 100㎝3が水中にあることになります。 100÷(10×10

中学受験の理科 浮力 頭を整理するため最初にするべき事とは 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

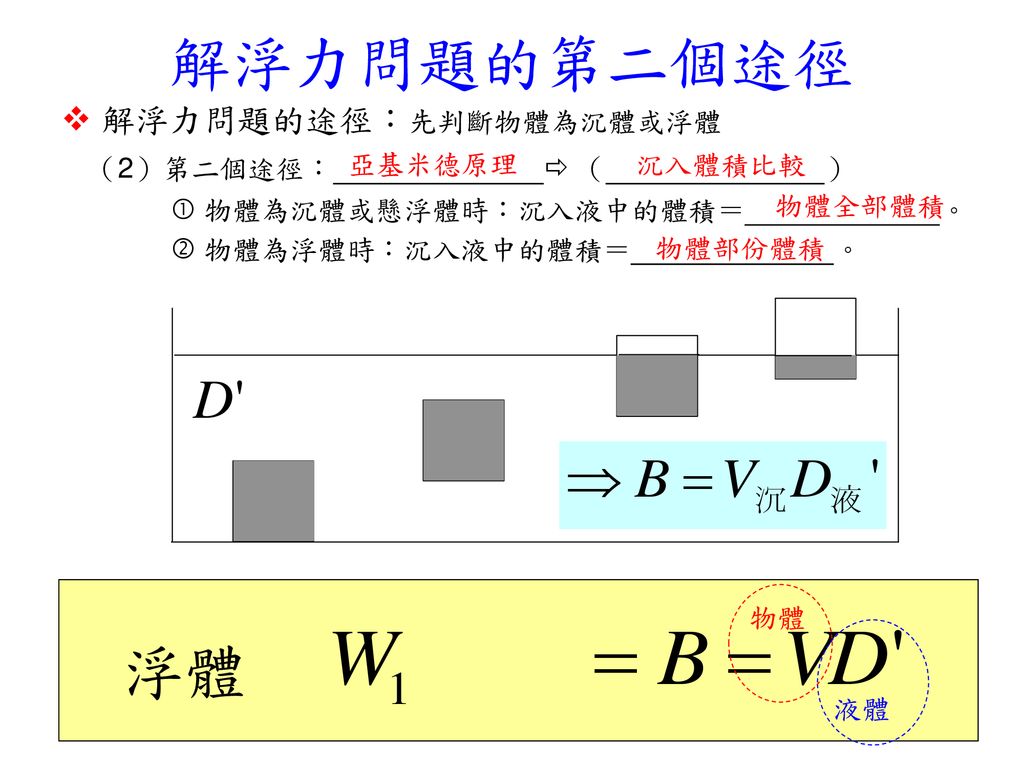

高中物理教材內容討論 靜止液體中浮力的作用點

基本問題 浮力は, 流体中に存在する物体に対して周りの流体が与える力であり, 流体中に置かれた物体が何であるかには依存しない物質の形態を相といい, 相はさらに固体, 液体, 気体にわけられるまずは流体及び静止流体という考え方を紹介し, 圧力と浮力入試実戦問題 力の性質 圧力,水圧と浮力 入試実戦問題 回路と電流・電圧 抵抗,オームの法則と回路 入試実戦問題 電力と発熱 静電気と電子 入試実戦問題 電流と磁界 電流が磁界から受ける力,直流と交流 入試実戦問題 力のつり合いと作用・反作用 入試21 年 2 月にYPC(横浜物理サークル)のメーリングリストで、同月実施された千葉県の高校入試の理科の問題1)が話題となった。 水を入れた容器の底に沈んでいる物体にはたらく浮力を問う問題である。以下、この種の問題を「着底問題」と呼ぶことにする。今回の千葉県の着底問題の概略はこうで

想讓初中物理浮力得滿分 一定不能錯過這些知識點和典型例題 楠木軒

八年级下册物理教案第1节浮力人教版 莲山文库

気球の問題では、密度ρ 0 kg/m 3の大気の中に体積Vm 3の気体があります。したがって、浮力は ρ 0 Vg と表すことができます。 物体が浮くとき、重力と浮力はつりあう ことから、 つりあいの式 を立浮力は物体を浮かせようとする力なので 上向き です。 浮力Fは、水の密度ρkg/m 3 、小球の体積Vm 3 、重力加速度gm/s 2 を用いて ρVgN と表せましたね。第16回 浮力獨協埼玉中学 改 浮力 実験1~実験5について,以下の各問いに答えなさい。 ただし,ビーカーをのせてから台ばかりのめもりをOにあわせています。 また,水1cm3のおもさを1gとしています。 そして・・・ (獨協埼玉中学校改) 問題 解説

新手调整浮标时常常忽视浮力的问题 很多外力因素又影响了浮力 二 鱼口

想讓初中物理浮力得滿分 一定不能錯過這些知識點和典型例題 楠木軒

浮力が生じる理由は,深さによる水圧の差にあります。 浮力が生じる原理がわかったので,先ほど習った水圧の式を利用して,浮力の大きさを求めてみたいと思います! このように,浮力の大きさは,液体の密度 × 物体の体積 × 重力加速度で求められます。 浮力を解く際に 1番大事なのが、 物体がどの流体をどれだけ押しのけたのかを意識する こと です。 浮力の計算で使うのは、 おしのけた流体の密度;解説講義(問題番号をクリックしてください) 問題① 問題② 問題③ 問題④ 問題⑤ 問題⑥ 問題⑦ 問題⑧ 問題⑨ 問題⑩ 標準問題(電磁気学)

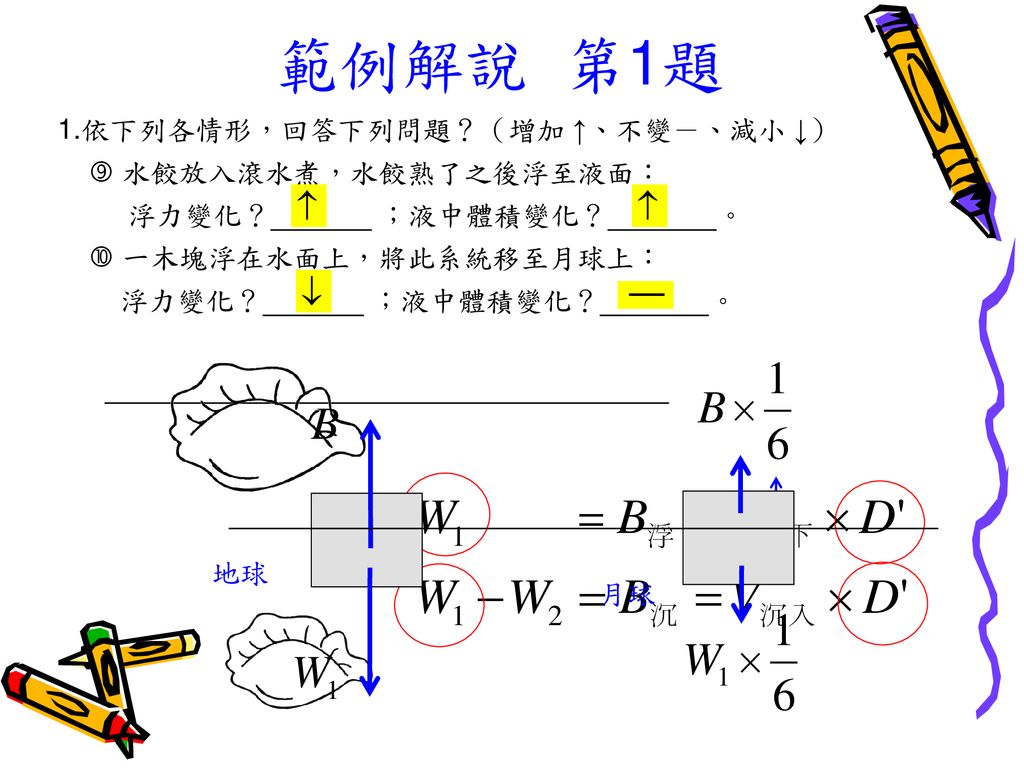

課程名稱 浮力編授教師 中興國中楊秉鈞 Ppt Download

浮力变化图像的问题 西瓜视频搜索

浮力を求める計算式(密度と体積と重力加速度の関係) 浮力を求める計算問題 人は水に浮くのか沈むのか 浮力とは、簡単にいうと水の中の物体が受ける浮く力です。 浮力は密度と体積と重力加速度の積で表され、アルキメデスの原理と呼ばれますが 浮力の問題のポイントは、 ①重さのつり合い ②押し出した水の重さ(=浮力) この2つを①→②の順番、または②→①の順番で考えることです。 全ての問題はこの2パターン(①→② または ②→①)のいずれかで必ず解くことができます。熱気球の容積V=500(m3)、内気温 60℃、外気温℃の時、浮力を求めよ。 この問題のポイントは 気球内の空気に働く重力 と 浮力 がつりあうことです。気球の箱部分に働く重力はこの問題では設定されていないため、今回

課程名稱 浮力編授教師 中興國中楊秉鈞 Ppt Download

17年中考物理秘籍之浮力习题 浮力变化问题 初三物理 中考网

掌握结论轻松解决浮力综合难题 哔哩哔哩 Bilibili

學霸也必錯 這四個中學物理 浮力 難題解析 每日頭條

浮力原理浮力の公式と計算方法まとめ 計算問題 體積の原理か Liudong

浮力初体验实验图片 搜狗图片搜索

液面升降 腾讯视频

初中物理浮力知识点 中考真题超详细解析 拿下所有的浮力难题

掌握 422 模型 浮力问题你能解决一大半了 初中物理 学习资料大全 免费学习资源下载

浮力的计算条件 浮力 沉浮条件问题 三人行教育网 Www 3rxing Org

浮力变化图像的问题 西瓜视频搜索

在研究 影响浮力大小的因素 这一问题时 同学们提出了很多猜想 认为浮力大小可能与 液体的密度 物体浸入液体的体积 雨露学习互助

浮力 画蛇添足

浮力大小与深度有关吗 水的浮力跟深度有关吗 三人行教育网 Www 3rxing Org

浮力の問題 中学受験 田中貴 Com

11浮力的应用之轮船问题浮力中学物理 Youtube

3

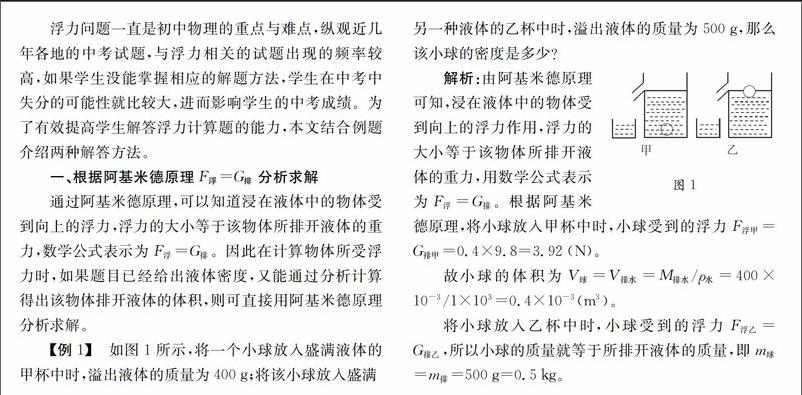

例谈初中物理浮力问题解答 参考网

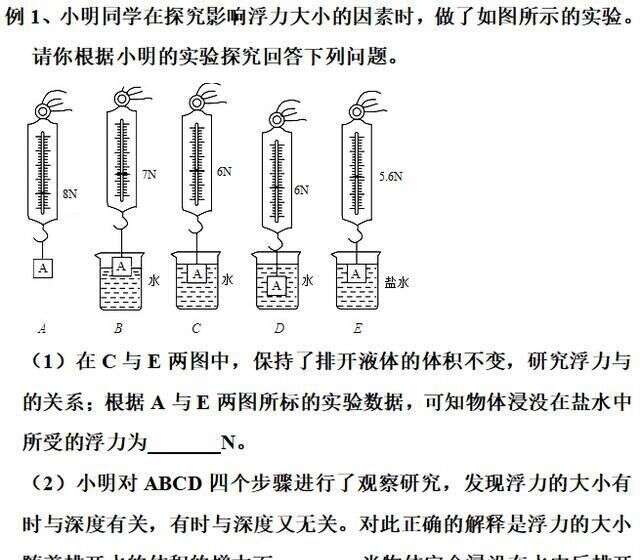

探究 影响浮力大小的因素 时 小红做了如图所示的实验 请你根据她的实验探究 回答下列问题 比较图 B 和 C 可知 物体受到的浮力大小与排开液体的有关 比较图 C 和 E 可知 物体受到的浮力大小与液体的 有关 比较图 C 和

大熊 7分钟搞定初中力学之 浮力 所有问题 哔哩哔哩 Bilibili

初二物理浮力奥赛题 图片欣赏中心 急不急图文 Jpjww Com

和浮力有关的拉力变化图象问题 哔哩哔哩 Bilibili

浮沉子的原理浮力变化 浮沉子上浮和下沉的原理是什么 三人行教育网 Www 3rxing Org

浮力 這麼學 事半功倍 每日頭條

称重法测浮力 万图壁纸网

八年级物理下册浮力苏教版下载 Word模板 爱问共享资料

初中物理压强与浮力专题复习三下载 Word模板 爱问共享资料

潜水负浮力的常见问题中性浮力什么意思 旅泊网

浮力习题中的液面变化问题 沃文网wodocx Com

浮力变化图像的问题 西瓜视频搜索

俩图速解初中物理浮力重难点 灵活运用 必能顺利解决一道压轴题 知乎

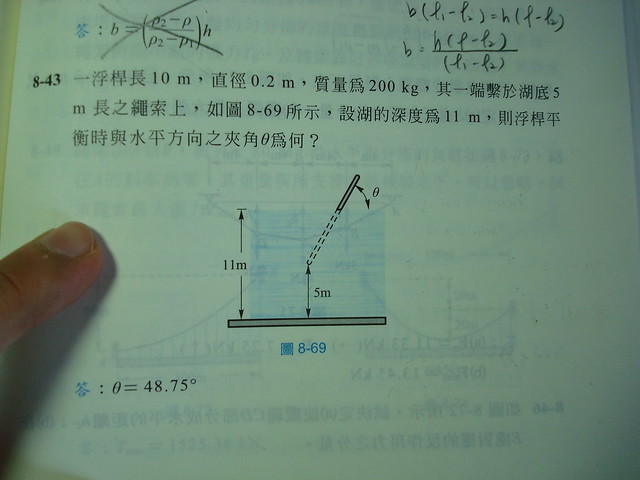

土木人 請教 流體力學 之浮力問題

专题12中考浮力计算问题 学生版 备战21年中考物理专题复习精讲精练 七七文库www 77wenku Com

腾讯视频

土木人 阿基米德 浮力問題

浮力の問題 中学受験 田中貴 Com

初中物理浮力知识点 中考真题超详细解析 拿下所有的浮力难题

楽勝 浮力の公式とは 浮力の問題の注意点は3つだけ 受験物理 Set Up

考試必會題型 浮力壓強綜合問題處理方法 雪花新闻

公考行测题 哪边更重 大部分人都答错了

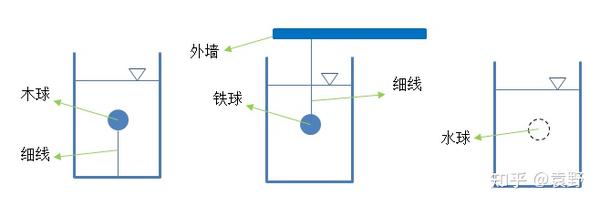

一个关于浮力的网红物理实验的解释 知乎

和弹簧有关的浮力问题 哔哩哔哩 つロ干杯 Bilibili

初中物理浮力问题 图片欣赏中心 急不急图文 Jpjww Com

浮力 信息图文欣赏 信息村 K0w0m Com

在 探究浮力的大小跟哪些因素有关 的实验中 小明用弹簧测力计 圆柱体 两个装有适量水和盐水的同样的烧杯 对浸在液体中的圆柱体所受的浮力 进行了探究 实验装置和每次实验中弹簧测力计的示数如图所示 请按要求回答下列问题 1 比较图甲 乙可知 乙图中圆柱

八年级物理专题三压强与浮力上海科技版下载 Word模板 爱问共享资料

潜水负浮力的常见问题中性浮力什么意思 旅泊网

學霸也必錯 這四個中學物理 浮力 難題解析 每日頭條

浮力初体验实验图片 搜狗图片搜索

課程名稱 浮力編授教師 中興國中楊秉鈞 Ppt Download

100斤重的实心铁球能沉到海底吗铁球会不会被水压得变形 快资讯

初三物理备课组代世琼老师参加官渡区物理一模质量分析会并做浮力动态问题分析报告 云大附中星耀学校欢迎您

干货 物理老师总结浮力解题技巧大全 知乎

定期テスト対策問題 浮力の計算 Examee

八年级下学期物理浮力计算 掌握推演技巧 解决实际问题 弹簧 木块 烧杯 密度 网易订阅

如图所示是某小组研究浮力问题的装置图 请根据图示回答下面的问题 1 A B两图中 B图中测力计的示数变小 说明了物体受到向上的 A B两图中测力计示数之差等于 2 比较b C两图能说明浸在同种液体中的物体所受 浮力大小与 有关 3 C D两图中

野钓策 25 剩余浮力及其阐发的几个话题 骏祥钓鱼网

嗚嗚嗚 我真的不會 Clear

初二物理 浮力遇上功 图像法解题思路介绍 知乎

中考物理浮力复习题及答案 松鼠文库

浮力 這麼學 事半功倍 每日頭條

小明用弹簧测力计 圆柱体 两个相同的圆柱形容器 分别装有一定量的水和某液体 对浸在液体中的物体所受的浮力问题进行了探究 其装置和弹簧测力计示数如图所示 1 为了探究浮力大小与物体浸在液体中的深度有无关系 可选用图的装置来进行操作 2 圆柱体浸没在水中时受到的

考試必會題型 浮力壓強綜合問題處理方法 雪花新闻

海底工程的浮力問題 潛水威力 隨意窩xuite日誌

浮力問題檢討 1 Youtube

06有台秤读数的浮力问题中考物理能力提升中学物理 Youtube

初三物理备课组代世琼老师参加官渡区物理一模质量分析会并做浮力动态问题分析报告 云大附中星耀学校欢迎您

初中物理 浮力圖像問題可以很簡單 壹讀

4 小明在探究 影响浮力大小的因素 时 做了如图所示实验 请你根据他的实验探究回答问题 唯美空间

浮力两个物体叠加问题 西瓜视频搜索

初中物理浮力问题 图片欣赏中心 急不急图文 Jpjww Com

中考物理密度 压强 浮力综合问题 小初高题库试卷课件教案网

浮力的图示 万图壁纸网

浮力原理為何 浮力概念統整 Zpfuf

Www Phyworld Idv Tw Nature Jun 2 B4 Ch6 6 5 Point Pdf

浮力产生的原因 万图壁纸网

浮力计算 浮力 八上科学浮力计算题 第4页 大山谷图库

中考物理最让人头疼的一类问题 浮力全概括 阿基米德

Re 題目 高二浮力問題 Mo Ptt 鄉公所

初中物理浮力知识点 中考真题超详细解析 拿下所有的浮力难题

浮力 Ppt课件下载 第一ppt

どうしてそんなに浮力の問題ができないの その2 中学受験 僕の教室

浅谈有关浮力的计算 参考网

掌握 422 模型 浮力问题你能解决一大半了 初中物理 学习资料大全 免费学习资源下载

浮力公式體積浮力 Xirafs

在探究 影响浮力大小的因素 这一问题 时 根据图所示实验操作 从中选出一些图 针对某一个因素进行研究 并通过分析弹簧测力计的示数 得到探究结果 G 取 10n Kg 1 分析图 说明 浮力的大小与物体排开液体的体积有关 2 比较图 说明浸没

曹沖與阿基米德 莫博士 帶你長知識 大师链

100斤重的实心铁球能沉到海底吗 铁球会不会被水压得变形 网易订阅

Cosci 合作問題解決 當老師們進行浮力 教學時 對於物體形狀影響物體的沉浮 學生常有一些迷思概念 下面這個模擬則是非常好的教學示範 相同密度與質量的黏土 不同形狀 告訴學生因為物體形狀改變時影響浸入液體中所排開的體積 而其 浮力而有所不同 Http Cosci Tw

拜託了 浮力問題詳解 Clear

五 学生实验 探究 影响浮力大小的因素 北师大八年级物理下册电子课本 易学啦

0 件のコメント:

コメントを投稿